伊勢神宮

明けましておめでとうございます。

新年にあたり、伊勢神宮 (三重県伊勢市) をご案内いたします。

伊勢神宮の正式名称は「神宮」といいます。

天照大神 (あまてらすおおみかみ) をお祭りする

皇大神宮 (内宮/ないくう) と、

豊受大神 (とようけのおおみかみ) をお祭りする

豊受大神宮 (外宮/げくう) をはじめ、百二十五の宮社から成ります。

地元では、「ないくさん」、「げくさん」と親しみを込めて呼ばれています。

その起源は日本書紀によると二千年余り前に遡り、二十年毎に行われる式年遷宮は千三百年も続いています。

ご承知のとおり、皇室の祖先であると同時に、古来多くの人々に崇敬されてきました。

「何さまのおはしますかは知らねども、かたじけなさに涙こぼるる」西行法師。

先ず外宮さんにお参りします。

豊受大神は、千五百年前天照大神の食を司る神様として、現在の天橋立辺りから迎えられました。

外宮 正宮

|

|

| 大木からの長年の雨滴が穿った穴 | 皇太子御成婚報告の神宮御参拝 (1993.6.26 近鉄・宇治山田駅) |

次いで、数キロ離れた内宮さんに移動します。

宇治橋を渡ると神苑です。

内宮 宇治橋①

宇治橋を渡り神苑側から五十鈴川/いすずがわ(御裳濯川/みもすそがわ)を眺めた、私のつたないコンテ水彩画です。江戸時代、大湊

(伊勢市)は全国屈指の造船地域で、宇治橋には造船技術が応用されていると言われています。

内宮 宇治橋②

年末年始には、三重県各地から献上された地酒のこも樽が展示されています。

「若戎」、「半蔵」など、全国的なブランドもあるようです。ちなみに、伊勢神宮の御料酒は灘の「白鷹」です。

三重の地酒

御手洗場(みたらし)で、手を清めます。しらはえ、やまべ等の川魚が清流に群れています。

御手洗場

石段を登り、正宮でお参りします。

内宮 正宮

正宮参拝後、少し戻り神楽殿の手前を右に曲がり進むと下りの石段があります。途中に、上の横棒が一部欠けて

いますが、カタカナの「テ」を左右反対にした形の石があり、天から落ちてきた石?と言われています。

さらに下り、また少し石段を上がったところに、荒祭宮 (あらまつりのみや) があります。あまり知られて

いませんが、神様には和やかな部分と荒ぶる部分があり、荒祭宮は天照大神の活発で積極的な荒御魂であり、

正宮と一体のものとされています。御社の前に鳥居はありません。私は両宮にお参りします。

なお、外宮では、多賀宮 (たかのみや) に豊受大神の荒御魂が祭られています。

|

|

| 荒祭宮 | 天の石 |

お参り後は、おはらい町、おかげ横丁へ。

美味し国伊勢。食事は、伊勢エビ料理、アワビの姿蒸し、松坂牛のすき焼き、ステーキ丼のような豪勢なものから、

旅で疲れた体に優しい柔らかい伊勢うどんまで様々あります。私は、志摩の漁師がかつお漁の合間に 獲れたてかつおの

醤油漬けと酢飯を手でこねて食べたと言われる 手こね寿司が、お手頃価格でもあり好きです。

飲み物は、吟醸酒おかげさま、白鷹(どちらも立ち飲みの店あり)、明治時代の地ビールを再現した神都麦酒(しんとびーる)、

伊勢茶など。

また、伊勢には昔からたくさんの名物餅あります。ご存じ赤福餅(および赤福ぜんざい、赤福氷(夏季限定))をはじめ、

へんば餅、御福餅、太閤出世餅、二軒茶屋餅(黒糖の黒餡)、岩戸餅(黄な粉餅)、神代餅(よもぎの草餅)、くうや餅(米粒の餅)、

さわ餅…。参拝後のほっとひと息の甘味に、皆さんはどれを選ばれるでしょうか?

食べ物は他にもB級グルメの豚捨のコロッケ、伊勢虎屋のういろ、カシュカシュなど、お土産は海産物の伊勢ひじき、

伊勢かまぼこ、子持しぐれ、真珠漬け、など……。

手こね寿司

神宮えと守は、神宮彫刻師が楠、式年遷宮御用材の木曾檜の残材などを使い、シンプルに彫り込んだ一刀彫です。

写真は40〜50年前の物ですが、檜、楠の木の香がわずかに残り、お正月に飾る我が家の守り神の一つです。

神宮えと守

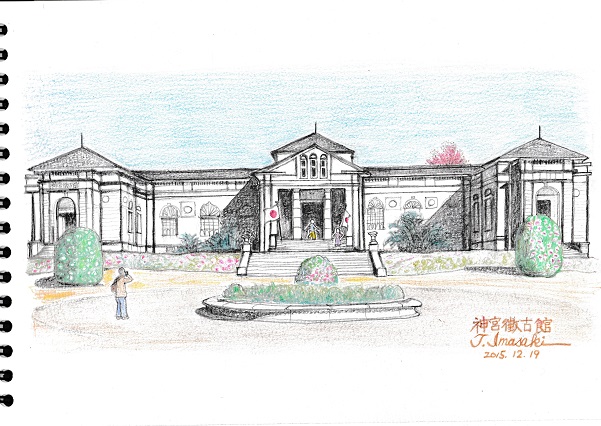

神宮徴古館(1909年開館)は赤坂迎賓館を手掛けた片山東熊の設計による建物です。

式年遷宮の度に新調される御装束神宝の撤下品を常時展示しています。絵は私の鉛筆画です。

徴古館のある倉田山には、天照大神の鎮座地を探し求めた倭姫命を祭る倭姫宮、神饌に関する資料展示の片山東熊

設計の日本最初の産業博物館神宮農業館(1891年開館)、神宮に奉納された絵画・書・工芸品など展示の神宮美術館

があります。

最後になりましたが、私は伊勢市出身です。神宮の歴史・文化と景色は心の支えとなっています。

神宮徴古館

2020.01.01 アップロード